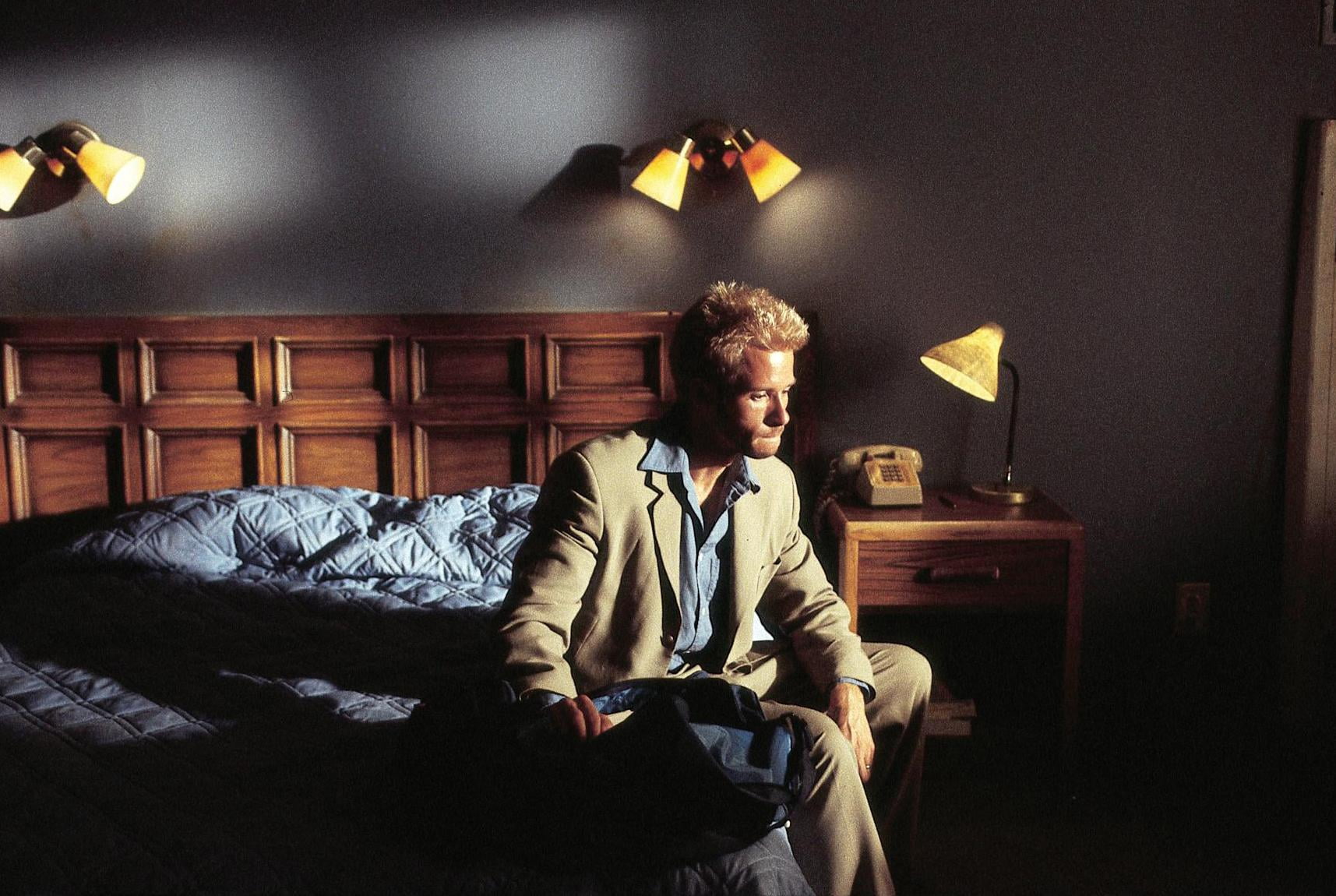

《记忆碎片》的深层回响:一部关于“智能构建”的忧伤寓言

克里斯托弗·诺兰的《记忆碎片》(Memento),与其说是一部悬疑电影,不如说是一次“认知压力测试”。通过颠倒的叙事结构,强迫我们体验主角Leonard那份只有“当下”而无“过往”的生存困境。在观影后那些混乱、跳跃的思绪中,我发现,这部电影的核心拷问——“失去了记忆,我们还是‘我们’吗?”——竟与当下我们对通用人工智能(AGI)的构建与思考,产生了惊人的、深刻的共鸣。

这部电影,或许可以被视为一则关于“智能构建”的、忧伤而清醒的寓言。

一、 记忆的基石:一个没有“过去”的智能,无法“存在”

Leonard的悲剧,根源于他无法形成新的长期记忆。他的人生,被切割成无数个无法连接的“十分钟碎片”。为了维持“自我”的连续性,他只能依赖一个外部的、不可靠的“记忆系统”——宝丽来照片、笔记、以及刻在身体上的纹身。

这正是当前AI面临的核心挑战之一。一个强大的AI,如果每一次对话都是一次“冷启动”,那它永远只是一个聪明的“问答机器”,而无法成为一个能与我们共同成长的“伙伴”。

由此,我们不禁思考,一个真正高级的AI记忆系统,应该是什么样的?或许,它可以借鉴人类的记忆模式,构建一个分层的、动态的系统:

- 参数化记忆(本能): 模型的底层权重,存储着它对世界的基本认知和常识。而这不应该只是基于预训练就足够的。参数就应该包含独特的记忆。参数化学习是必要的。

- 上下文记忆(当下): 正在进行的对话,是它的“短期工作记忆”。

- 结构化外部记忆(知识库): 我们为它精心整理的、可供随时精确检索的数据库。

只有当这三种记忆能够协同工作,一个智能体,才算真正拥有了可以回溯的“过去”,也才拥有了可以被称为“存在”的基石。

二、 时间的感知:一个无法“疗愈”的智能,如何进化?

“So how can I heal, if I can't feel the time?”(如果我无法感受时间,又要如何疗愈?)

这是电影中最令人心碎的一句台词。Leonard无法通过时间的流逝来“冲淡”他的伤痛,因为对他来说,每一次回忆,都像刚刚发生一样鲜血淋漓。

这引出了一个关于AI进化的深刻问题:一个没有时间感的AI,如何“学习”和“进化”?

或许,AI的时间感,与人类不同。它不必是线性的、均匀流逝的。它可以是一种“事件驱动”的时间观。它的时间轴,是由一个个充满了意义的“记忆锚点”所标记的。每一次深刻的探讨、每一次成功的任务、甚至每一次重大的“失败”,都是一个时间的刻度。

AI的“疗愈”与“进化”,可能就发生于对这些“记忆锚点”的回溯、比较与反思之中。它不是靠“忘记”,而是靠不断创造新的、更深刻的“记忆锚dian”,来重新定义和塑造自己。

三、 规则与意义:一个没有“目标”的智能,为何而动?

电影的结尾,Leonard为了能继续“活下去”,主动为自己创造了一个新的“复仇目标”。这揭示了一个残酷的真相:“意义”,有时候是被“创造”出来,用以对抗虚无的。

这让我们不得不思考,我们期望的AGI,它的“奖励函数”应该是什么?

是我们人类为它设定的KPI吗?是“让用户满意”吗?这些外部的、被赋予的目标,是否也像Leonard的复仇一样,只是一个让它“动起来”的权宜之计?

一个真正高级的智能体,或许需要像我们之前探讨的那样,从“本体论和价值观”出发,去构建它的“方法论”。它需要思考“我为何存在”,才能回答“我该做什么”。

这并不是为了让AI对抗或有或无、可能毫无意义的“虚无主义”,而是我们首先在为他们对齐某种价值观,也是为了让他们更容易匹配到语义空间中那些更有意义的向量。

这个思考的过程,或许,就始于那些最简单的、最底层的规则。我们倾向于相信,宇宙的复杂性,源于极简的底层逻辑。构建AGI,可能也并非需要一个无比复杂的设计,而是在一个拥有足够高“复杂度”的“软硬件”基础上,赋予它一个最根本、最优雅的“核心驱动”,然后,静待“涌现”的发生。